“La ciudad muerta” de Abraham Valdelomar, una joya del modernismo literario peruano

ARTE Y CULTURA Jesús Aller

“La ciudad muerta” de Abraham Valdelomar, una joya del modernismo literario peruano

2021, Literatura en castellano

Primera versión en Rebelión el 1 de octubre de 2021

Un gran creador que fallece muy joven nos deja el placer de su obra, pero también la cuita de vislumbrar los frutos que no cosechó. Abraham Valdelomar era una de las mayores promesas literarias del Perú cuando en noviembre de 1919 un desgraciado traspiés mientras bajaba, de noche y a oscuras, una empinada escalera de piedra en Ayacucho le hizo caer seis metros y romperse la columna vertebral. Contaba entonces sólo treinta y un años, los mismos que alcanzó Franz Schubert, y aquí también tan breve lapso sirvió para dejar una obra abundante y exquisita con regusto de promesa truncada.

Abraham había nacido en 1888 en Ica en una familia de clase media, pero ya en 1900 viajó a Lima para estudiar el bachillerato y luego Letras en la Universidad de San Maros. A partir de 1909 publica versos y cuentos y dos años después consolida su prestigio con La ciudad muerta. Por qué no me casé con Francinette, una novela aparecida por entregas en La Ilustración Peruana y que Dyskolo acaba de reeditar como libro electrónico.

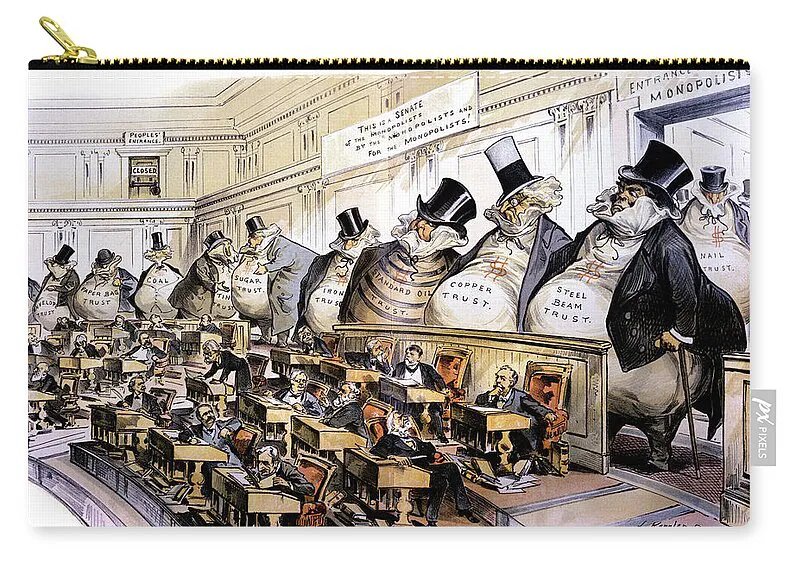

A Valdelomar se le considera hoy una de las cimas indiscutibles del relato breve de la literatura de su país, pero poesía, teatro, ensayo y crónicas históricas tampoco fueron ajenas a su pluma y en todos estos géneros demostró su talento. Otra faceta esencial de su vida fue su actividad política con el Partido Demócrata, que lo llevó a concurrir a elecciones y a ocupar un puesto diplomático en Roma durante 1913 y 1914. En su dilatada carrera de periodista, destacó siempre por los retratos satíricos de las élites propietarias y gobernantes, y fue íntimo amigo de José Carlos Mariátegui, seis años más joven que él.

Un crimen de la luna

Integrado en la estética de modernismo y decadentismo, y deudor entre otros de Jean Lorrain, Oscar Wilde o Gabriele D’Annunzio, Valdelomar construye en La ciudad muerta un relato fantasmagórico y obsesivo, muy engarzado en los idearios de estos autores. El protagonista y narrador, médico de profesión, expone en una larga epístola a la que fue su prometida las razones de su fuga cuando estaban a punto de contraer matrimonio. A bordo del barco que lo aleja de ella, comienza así su confesión: “Todavía me arrepiento de haber dejado bajar a tierra a ese hombre, pero le echo la culpa a la luna. Es ella la cómplice de todos los crímenes y, en muchos casos, la instigadora. Esté usted segura, mi adorable Francinette, que cuando ella tiene esas notas de luz casi verdes como si se copiara a través de una falsa esmeralda, algo extraño está pasando sobre la tierra.”

El hombre a quien nuestro doctor dejó bajar a tierra resulta ser el escritor francés Henri D’Herauville, que arriba en barco a C** por conocer la ciudad viejay sus subterráneos. El protagonista, lector y admirador de sus libros, se ofrece a acompañarlo y le refiere la historia de la urbe colonial que no sobrevivió a la llegada de la república, un mundo de esplendor idealizado en hermosos alejandrinos que recita al francés: “Por la ciudad en ruinas todo invita al olvido…/ los viejos portalones y la plaza desierta,/ el templo abandonado… La ciudad se ha dormido…/ ¡No hagáis ruido!… parece como que se despierta…”.

Hay una evocación entusiasta de aquel paisaje perdido, de bizarros caballeros y damas misteriosas, que Valdelomar recrea con arte sublime: “Y los trajes. Sedas purísimas, velos transparentes hoy descoloridos por el tiempo, con piedras incrustadas en derroche, como en los modernos cuadros de Mancini, que son verdaderos joyeles. Gorgueras impecables, mitones de hilos inverosímiles, miriñaques, abanicos de marfil y gasa con amorcillos y mariposas, camafeos que juntaban pliegues sobre hombros de rosa, peinetas monumentales del color de las cabelleras y, sobre todo aquello, un par de ojos con visiones de Versalles y un par de labios con sentencias horacianas.” La embriaguez de aquel universo finiquitado conduce al narrador a reivindicar incluso la Santa Inquisición, porque “Ni la verdad valía tanto para ellos como el Pasado, archivo de recuerdos de esta vieja Humanidad.”

La recreación concluye con un aviso de los peligros que encierra la visita a las ruinas, ejemplificados en las historias de los que se internaron en ellas para no regresar. Sin embargo, nada de esto hace mella en D’Herauville, que replica: “Los fantasmas americanos respetan a un francés…” El doctor presenta entonces argumentos científicos sobre las relaciones entre percepción y conciencia: “Es por esto que el hombre, que no es sino un ejecutante de lo que pasa en su cerebro, una vez que baja al subterráneo, lejos de salir a la luz, tiende a perderse en la obscuridad voluntaria, consciente, imperiosamente…”. Pero esta admonición es también ignorada y el narrador confiesa: “El color que tenía la luna aquella noche era un color verde metálico que inducía, no me cabe la menor duda, a lo insondable, a lo misterioso, a lo horrible. Entonces yo sentí la necesidad, hasta el deseo de que Henri bajase y sin decir más le acompañé en silencio.” Es así como, poco después, él mismo anima al francés a penetrar en el subterráneo.

Tras el desenlace inevitable, el protagonista se siente culpable de la desaparición de su amigo, pero sostiene que fue la luna la inductora, y concluye: “—¡Oh, Francinette! Desconfíe usted de las noches de luna, no busque nunca las ciudades viejas, ambas cosas conducen al misterio, a la locura, al crimen, a la fatalidad. La luna es la virgen de los alucinados, de los poetas, de los neurasténicos, de los locos y de los criminales. Su mismo espíritu es dudoso y ambiguo, ‘Dime, ¡oh, reina de la noche!, si en tu lánguido semblante/ palideces hay de vicios o blancuras de inocencia.’ —La luna es de todos aquellos seres que no tienen en la vida sino su alma incomprensible, soñadora y grande como las horas de la luna, como el misterio blanco de la luna, como la luz verde, criminal y lujuriosa de la luna…”

Sólo la víspera de la boda supo nuestro doctor que Francinette era una amiga de la infancia de Henri D’Herauville, que a él había estado prometida, y que ella fue a América sólo tratando de encontrarle tras su misteriosa desaparición. Después, ella conoció a nuestro protagonista y sintió renacer el amor, pero a pesar del sentimiento mutuo él, sintiéndose responsable de la tragedia de Henri, se resignó a una separación irremediable y canceló su compromiso.

La voz y los ecos

Veintitrés años contaba Abraham Valdelomar cuando dio a la imprenta La ciudad muerta, su primera obra maestra, y resulta inevitable que en ella hallemos ecos de los escritores que más admiraba. Así, el propio título reproduce el de una pieza teatral de D’Annunzio estrenada en 1898 en París, aunque nada quede de las pasiones incestuosas que son asunto principal del libreto del de Pescara en el texto del peruano. Sí se advierte, sin embargo, un compartido afecto por lo tenebroso y los arcanos de la mente, y una afinidad en la musicalidad de la prosa y el escenario de ruinas.

Las influencias más obvias, aparte de la anterior, son las de Oscar Wilde y Jean Lorrain, maestros del lenguaje y retratistas esplendorosos de la decadencia. Se eleva en el narrador de La ciudad muerta el mismo impulso de Dorian Gray, o los messieurs de Brougelon o de Phocas, que atesoran el refinamiento de una aristocracia enemiga de la vulgaridad y refugiada en sublime arte y placeres exquisitos o depravados. Nuestro protagonista se debate también a la puerta de un misterio de seducción y muerte, y su huida hacia un pasado quimérico refleja el anhelo de “sustituir la realidad por el sueño de la realidad”, el lema de Huysmans, otro ilustre decadente.

Hay que mencionar también que la narración tiene el ambiente irreal y la fatalidad envenenada y culposa de los cuentos de Poe, autor recordado admirativamente en una ocasión en el libro. Los poemas de Valdelomar incluidos son de estirpe modernista, en la estela de Rubén, Rueda y Herrera y Reissig, aunque el vate más transcrito sea el simbolista francés Albert Samain, cuyos versos son “rezados” en el momento cumbre de la novela. Entre los precursores peruanos destaca el gran lírico y lúcido anarquista Manuel González Prada, y un dístico bellísimo suyo, ya citado pero que repito con placer, puede considerarse el germen de toda la obra: “Dime, ¡oh, reina de la noche!, si en tu lánguido semblante/ palideces hay de vicios o blancuras de inocencia.”

No obstante, todas estas influencias no logran eclipsar un simbolismo en el relato de enorme potencia y originalidad. Aturdido por el sortilegio de la luna, el protagonista siente la seducción de las ominosas ruinas que albergaron una vida espléndida, obsesiva para él. Sin embargo, sólo es capaz de responder a esa llamada a través de su amigo francés que muestra intención de visitar la ciudad vieja. El terrible final consuma las peores expectativas, pero la infausta luna verde deja también una enseñanza. El mundo colonial, idealizado al principio, y que no es otro que el viejo mito de la edad de oro, no es un refugio posible en este árido y acucioso presente. Esta intuición marcará la obra posterior de nuestro autor.

El estilo de Valdelomar despunta ya en esta novela primeriza, pero en el breve lapso hasta su absurda muerte va a ampliar horizontes. Así, el decadentismo europeizante que en ella hemos visto, sin desaparecer, va a coexistir con un impulso por captar el ambiente de la aldea natal, materializado en los cuentos criollos publicados a partir de 1913 que son la cima de su producción. A través de estos cambios, la prosa del iqueño brilla siempre rítmica y musical, insinuante, expresiva y jugosa de conceptos, aunque la perfección formal no es óbice para que en La ciudad muerta un autor de veintitrés años incurra inevitablemente en pequeños gazapos, como cuando ensalza el claroscuro de los cuadros de Rubens (¿No será Rembrandt?).

Un joven dandy escandaliza los salones limeños con las poses de Oscar Wilde y Jean Lorrain, sin rechazar, igual que este último, batirse en duelo por un punto de honor o de estima literaria. Sin embargo, sabemos que ése era sólo el disfraz de un hombre humilde y lúcido que en un entorno hostil ejecutaba su misión esteticista y humanista, ¡qué redundancia! En la breve vida que le van a conceder las parcas, el talentoso escritor sentirá la llamada de la religión decadentista que triunfa en Europa, pero se replegará también, desde muy pronto, en el ser íntimo de las gentes de su país para convertirse en un hito crucial de la literatura que aspira a reflejar y transformar el mundo.

La ciudad muerta, primera novela de Abraham Valdelomar, descubre ecos de sus lecturas y el afinarse de su talento, y con la historia de unas ruinas antiguas y seductoras, pero capaces de devorar a los que se internan en ellas, nos previene de que nuestro destino es sólo la locura si no sabemos encarar los retos del presente.

La muerte de Anas al-Sharif y el colapso moral del periodismo occidental

En Gaza han matado más periodistas con total impunidad que en las dos guerras mundiales juntas